三甲成名于宋高宗绍兴年间,相传有八百多年历史,是个古老的村落。

三甲距涟源市城区蓝田不到四公里,是梁姓七十世祖梁太义公后裔的聚居地。南宋淳熙三年,公迁来时,这里叫三衙冲。清末民初,方圆约十平方公里的三甲,四面环山,双塔屹立南北,墨溪横贯东西,中央是一个筑有东西南北四门、分布多种商铺的大屋场,形似蛛网的青石路,将屋场与周围的阁楼、学堂、茶亭、水井、拱桥相连,形成了一个风景优美、经济活跃、设施完备、生活方便、社会安宁的极具文化特色的村落。

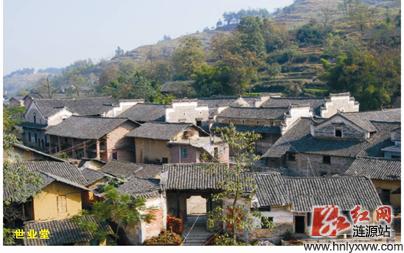

三甲有五十多座青砖青瓦庭院,大多建于晚清期间,最早的有四百年历史。每座庭院,有书家写的屋名和门联,有竹雕和木刻的堂联。全村共有五十多个屋名,一百八十多幅楹联。一座庭院一种建筑风格,一个屋名一串立业故事,一幅对联一片教子深情。

院落组合多种多样,各成体系,外形多姿多彩,具有观赏性。院落布局大都以正厅为中轴线,一进两横两天井,或两进两横三天井,或三进两横四天井。建筑为砖木结构,青砖小瓦马头墙,雕刻彩绘石门框,各院落都有较宽的庭院空间,包括厅堂、过厅、走廊、天井、坪庭。有的还建公用客屋,里面设置桌椅、茶几、炉盆等家具,挂有名人字画。天井用来采风和接受雨水下注,逢喜庆日子,天井空间铺上特制木板,以便摆设筵席,其它均作为居民公用的活动和交际场地。

于时处,一德庄,敏慎堂,树德园,存诚里,青云第,花萼楼,怀古住 ,农桑村,步云山庄,居安草庐,各种屋名显示了先辈们的文化素养和人生哲学;“忠厚乃吾家旧德,诗书为后辈生涯”,“黄金非宝书为宝,万事皆空善不空”,“传家无异宝曰清曰慎曰勤,守业有先规惟商惟耕惟读”,“创业维艰念祖辈几经戮力,守成不易愿儿孙切勿奢华”,幅幅对联反映了先辈们的传统精神和对后代的殷切期望。

屋名和对联大都是本地和外地知名书家的手笔,其中有清同治七年殿试榜眼及第、翰林院编修,有进士、内阁中书,有民国元勋、新中国成立后的中央文史馆馆员,还有秀才、举人和当代书法家。一般以楷书、行书居多,也有隶书、魏碑体,流派纷呈,多彩多姿,美不胜收,宛如一座书法艺术殿堂。

学舍林立,人才辈出,是三甲的最大特色。清道光以来,这里建有理庄书屋、望云书屋、紫峰书屋、朝阳学馆、更上楼、生生楼、养正斋、盘龙斋、日新斋等十处学舍。宗祠、家祠、祖庙、家庙,以及大小公会,都置有学产,实行奖学助学。有一次性中考奖,贫寒子弟劝学奖,鼓励落榜生员再考奖,举贡生员终身赡养奖。民国建立以后,废除科举,兴办学校,三甲先后开办作新、养正、育英、正谊、维新等五所高初级小学,并在长沙建立试馆,为赴考学生提供住宿。有的学校全免学杂费,对成绩特优的学生扶助其读完大学。

宋、元、明至清康熙三十五年,三甲祖先以“勤耕读,不为官”作为家训教育子孙,七百多年无人参加科考。康熙三十六年后才有了第一个秀才。至民国前,考上秀才举人一百四十多人。民国期间,三甲有大学生一百零八人,其中留学生七人,担任军职中将、少将三人,师职少将九人。新中国成立后,三甲的大学生,据不完全统计有六百二十多人,留学生三十多人,省军级干部三人,地师级干部二十多人,有高级职称的专家学者和有成就的企业家数以百计。

古村落是我们活的根,中华民族的传统文化都浓缩在这里。三甲这个古老的村落,集中了教育、书法、楹联、建筑、雕刻、民俗等多种文化元素,显示了浓厚的文化底蕴。尽管在“文化大革命”中古建筑遭到严重破坏,但根基还在,精髓尚存。有一些古庭院保存比较完整,古村落的动人故事和文化传统还留在很多长者的记忆中。

三甲亦是革命老区,又是抗战堡垒。中国共产党领导的新民主主义革命各个历史转折时期,三甲都建立了党的支部,蓝田地区党组织的领导人绝大多数是三甲作新学校的任职教师和毕业学生。八路军长沙办事处主任、中国共产党元老之一徐特立,湖南省委书记高文华,省委宣传委员李锐,均来蓝田、三甲考察指导工作。抗日战争时期,当日军逼近蓝田时,三甲籍将军调派部队在家乡山顶构筑工事,阻止日寇进犯,保卫了蓝田和三甲。长沙八所中学迁来这里,还办了一所大学,蓝田、三甲成了当时湖南的文化教育中心。

三甲,一片令人称羡的灵土福地。当代三甲人一定会保护古村落,发扬优良文化传统,把它建成有特色的社会主义新农村,打造一个具有吸引力的旅游胜地。

(作者系湖南日报社原社长、总编,曾任香港《大公报》副总编辑)

来源:涟源新闻网

作者:梁新春

编辑:石成

本文链接:https://lianyuan-wap.rednet.cn/content/2014/05/20/5151448.html